※当サイトはプロモーションを含みます

はじめに

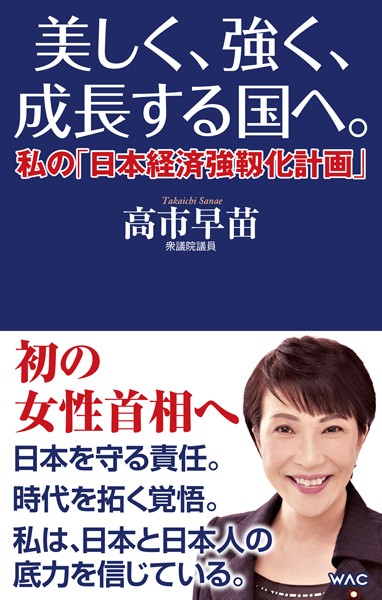

2025年10月、自民党総裁選で高市早苗さんが勝利し、女性初の総理誕生が目前となりました。その就任挨拶で飛び出した「ワークライフバランスという言葉を捨てます」という宣言が、SNSやメディアで大きな話題を呼んでいます。

この発言は何を意味するのか?そして「ワークライフバランスとは何か?」を改めて簡単に整理しながら、日本社会に与える影響を考えてみましょう。

990円

高市早苗新総裁が語った「ワークライフバランス捨てる」発言とは?

2025年10月4日、自民党総裁選の決選投票で高市早苗さんが小泉進次郎さんを破り、第29代自民党総裁に選出されました。15日には臨時国会で首相指名が予定されており、日本憲政史上初の女性総理誕生が確実視されています。

注目を集めたのは、勝利後の就任挨拶です。高市さんは次のように語りました。

「馬車馬のように働いていただきます。わたくし自身も、ワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いて、まいります」

この力強い宣言は、X(旧Twitter)でも瞬く間にトレンド入り。「よく言った」「覚悟がすごい」と称賛する声がある一方、「時代錯誤では?」「トップが言うのは危険」といった批判も相次ぎました。

ワークライフバランスとは何か?簡単に解説

「ワークライフバランス」とは、仕事(ワーク)と生活(ライフ)の調和を図る考え方です。簡単に言えば、「働きすぎず、プライベートも大切にする」こと。

✅ ワークライフバランスの基本ポイント

- 目的:仕事と家庭、趣味、健康などのバランスを保ち、心身の健康を守る

- 背景:長時間労働や過労死、少子高齢化などの社会問題を受けて注目されるようになった

- メリット:生産性向上、離職率低下、従業員満足度の向上、育児・介護との両立支援

この概念は2000年代以降、政府や企業によって推進されてきました。働き方改革の柱の一つとして、特に若い世代や女性の就労支援において重要視されています。

高市早苗さんの「捨てる宣言」は何を意味するのか?

高市さんの発言は、単なるキャッチフレーズではなく、政治的な覚悟の表れとも受け取れます。日本の再建には「全員参加」「総力結集」が必要であり、リーダー自らが“働き倒す”姿勢を示すことで、組織を鼓舞しようとする意図があると考えられます。

ただし、「ワークライフバランスを捨てる」という言葉は、誤解を招きやすく、現代の価値観とズレを感じる人も多いでしょう。

✅ ネットの反応は賛否両論

- 「潔くて好感が持てる」「リーダーとしての覚悟が伝わる」

- 「時代に逆行している」「働きすぎは健康を害する」

- 「国民にまで強制しないでほしい」

- 「働き方の多様性を尊重してほしい」

このように、世代や立場によって受け止め方が大きく分かれています。

ワークライフバランスの未来と政治リーダーの役割

イメージ画像:Blossom Days作成

高市早苗さんの発言は、働き方の価値観に一石を投じるものでした。日本社会は今、働き方の多様化が進んでいます。フリーランス、副業、リモートワーク、育児・介護との両立など、個々の事情に合わせた働き方が求められる時代です。

政治リーダーが「働きまくる」姿勢を示すことは、責任感や覚悟として評価される一方で、それが国民全体の働き方のモデルになるとすれば、慎重な配慮が必要です。

高市早苗新総裁の今後に期待すること

高市さんは、これまで経済安全保障や情報政策などで実績を積み重ねてきた政治家です。今回の総裁選では、党員票で圧倒的な支持を得て逆転勝利を果たしました。

「ワークライフバランスを捨てる」という発言が象徴するのは、単なる働き方の否定ではなく、「日本を立て直すために全力を尽くす」という強い意志でしょう。

今後の政策運営においては、国民一人ひとりの働き方の多様性を尊重しつつ、持続可能な社会を築くためのバランス感覚が求められます。

まとめ:ワークライフバランスとは何か?高市早苗さんの発言から考える

「ワークライフバランスとは何か?」という問いに対して、高市早苗さんの発言は真逆の視点を提示しました。しかし、それは日本の再生に向けた覚悟の表明でもあります。

現代社会では、働き方の価値観は一つではありません。全力で働くことも、生活との調和を重視することも、どちらも尊重されるべきです。

高市さんのリーダーシップが、どのように日本の働き方に影響を与えるのか。今後の動向に注目しながら、自分自身の「ワークライフバランス」についても、改めて考えてみる良い機会かもしれません。